緑師ワークショップ プロジェクト 2024

その中でも、緑師ワークショップや出張授業は「造園職人が日々の作業の中で身につけてきた知識や技術、感性を地域の皆さんと共有したい。」「日本の自然と文化の関わりを皆で学びあい、身近な生き物のおもしろさや四季の美しさ、そしてそれらを慈しむ心を広げたい。」といった思いを込め、実施している活動です。

2024年度も、国分寺市の放置竹林問題に向き合う「竹あかり作製ワークショップ」をはじめ、年末に恒例行事として実施している「つくってみよう お正月飾りワークショップ」、そして三鷹市の中学校でキャリア教育の一環として行われている「職業人の話を聞く会」の講師として参加するなど、多岐にわたる活動に取り組みました。

今回は、2024年度に実施した緑師ワークショッププロジェクトをご紹介します。

国分寺市「竹あかり作製ワークショップ」(24年8月)

参加者は、国分寺市の小学生のみなさんです。まずは、スライドを使ったクイズ形式の講義からスタート。竹林や雑木林がどのように日本の文化や生活に根付いてきたのか、そして、それらが現代の環境保全においてどれほど重要な役割を果たしているかについて学んでいただきました。

竹のこぎりやドリルといった工具を使って、参加者自身の手で竹を切り、穴をあけて模様を描いていきます。最初は「うまくできるかな?」と不安そうだった子どもたちも、作業を進めるうちに自然と夢中になり、どんどん自分だけのデザインを形にしていきました。竹という自然素材を扱うことで、手先の器用さだけでなく、ものづくりへの自信や達成感も育まれたのではないかと思います。

ワークショップの最後には、参加者全員で国指定史跡である東山道武蔵路跡へと向かいました。

ここでは、みんなで作った竹あかりに明かりを灯し、新しい国分寺市役所を背景に写真を撮影。竹あかりが作り出す温かな光が、東山道武蔵路跡の静かな歴史と響き合い、参加者の心にも深く刻まれたように感じました。

三鷹一中「職業人の話を聞く会」(24年9月)

今回は自衛官さんや絵本作家さんなど計8名の講師が参加し、そのうちの1人として市川造園東京作業所長の栗原が講師を務めました。

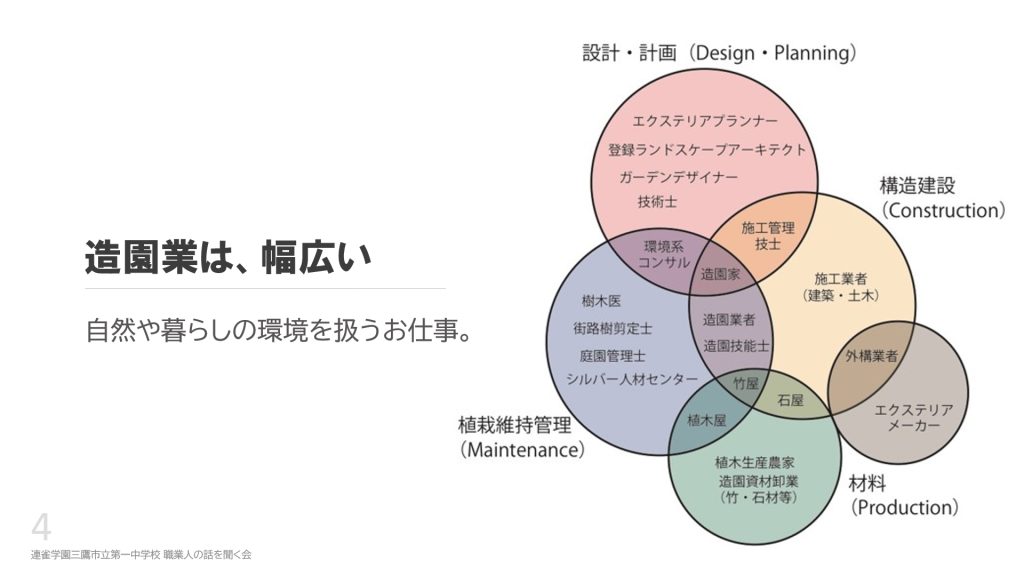

例えば、庭づくりなどの工事、樹木の剪定などの維持管理、植物の生産、空間デザイン、まちづくりのプランニング、さらには樹木を治療する樹木医の仕事など、造園企業は多様な業務を担っています。

造園という職能が、環境の時代に貢献する業種の一つであるということが伝わったなら、造園業を代表して登壇させていただいたお役目は果たせたのではないでしょうか。

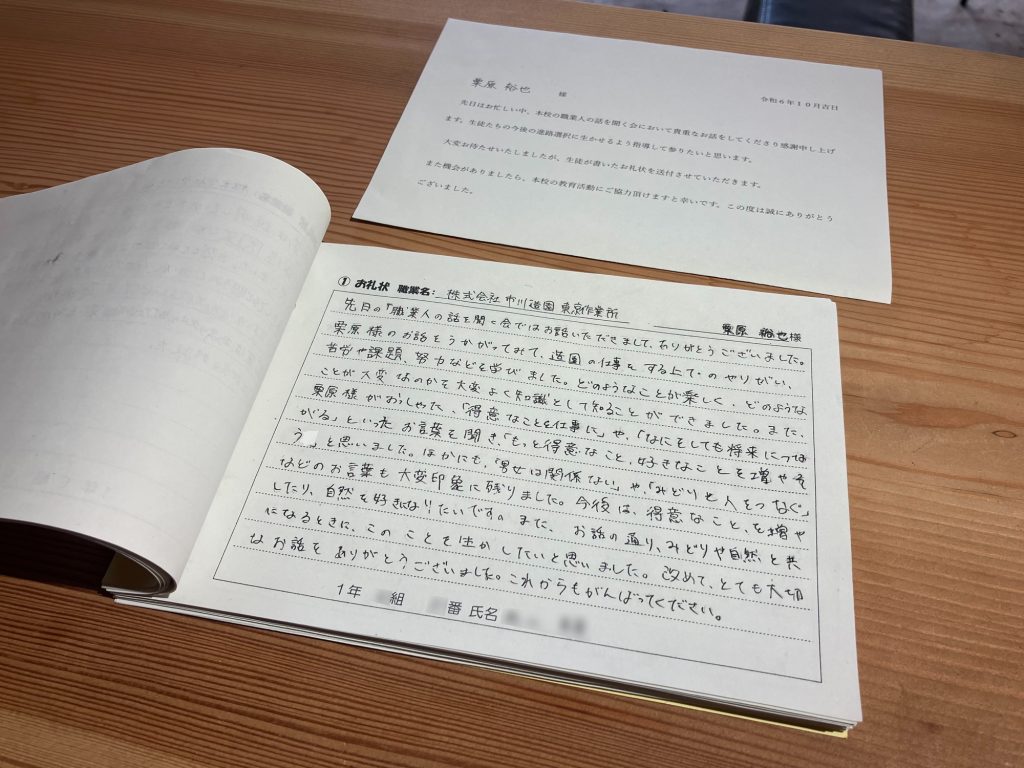

講義後の質疑応答では、「造園業の業務の中で最も難しいと感じる作業は何ですか?」「造園の仕事に取り組む際、特に工夫されている点はありますか?」といった実務に関する質問のほか、「今後の造園業はどのように変化していくのでしょうか」といった、私たち自身が考えるべき内容の質問も寄せられました。

後日いただいた授業の感想文では、性別や固定概念にとらわれない働き方の可能性、自分の強みを見つけ出す過程などに反響がありました。

「出張!つくってみよう お正月飾り」@むさしのエコreゾート(24年12月)

むさしのエコreゾートは、ゴミ処理施設だった武蔵野クリーンセンターの一部をリノベーションして整備された施設です。地球温暖化を背景に、多くの主体が参加して様々な環境について一緒に考え、学び合い、活動するための施設として活用されています。

わたしたちがこれまでに実施してきた「つくってみよう お正月かざり」ワークショップでは、お飾りの制作前に文化と自然の関わりについて学んでいただく時間を設けています。

今回は、お子様の参加が多かったため、お正月かざりを飾る理由について、理解してもらいやすいよう昔話の紙芝居のように仕立てたスライドショーを用いて説明に取り組んでみたことも工夫の一つです。

大きさのバランスを考えたり、竹をノコギリで加工する際に押さえる側と切る側で分担したり、コミュニケーションを取りながら制作している姿が印象的で、みなさんとてもステキなお正月飾りをつくることができました!

「つくってみよう お正月飾り」ワークショップ(24年12月)

お正月飾りは、新しい年を迎えるための準備として行われている日本の伝統的な風習の一つです。

ですが、なぜ門松やしめ縄を家の前に飾るのでしょうか。

このワークショップでは、そんな疑問に向き合いつつ、実際にその手でお正月飾りをつくってみることで、日本の自然や文化を身近に感じていただくことを狙いとしています。

会場は、私たち市川造園の事務所です。

地域と繋がる造園企業を目指して選んだこの場所で、1年の締めくくりとなるイベントの開催です!

定員を超えるお申込みがあり、残念ながらご参加いただけなかった方もいらっしゃいましたが、多くの方に楽しみにしていただけることはとても励みになります。

私たちも、準備の段階から自然と力が入りました。

会は定刻にスタート。

例年通り、お正月飾りの制作前に文化と自然の関わりについて説明します。

松や竹が持つ不思議な力のことや、日本の神様が好きな場所など、身近な事例にも触れつつ分かりやすくお話いたしました。

参加者のみなさまにはどちらか一方を選んで制作していただきました。

どちらのお飾りも植物の美しい質感や色合いが引き立つデザインに仕上がり、その完成度の高さに目を見張りました。

皆様の作品に込められた思いが、新しい年に幸せを運びますように。

みどりと人を繋ぐ造園職人

公園や街路樹、農地や水辺の風景、そして伝統的な行事に用いられる植物――これらの多くは、人の手によってつくられ、守られ、受け継がれてきたものです。しかし、その存在があまりにも当たり前になり、意識を向ける機会が少なくなっているかもしれません。

21世紀は「環境の時代」と言われています。

未来の人たちが誇れる時代にするためには、私たち一人ひとりの意識や行動に加え、多くの人々の想いが必要です。

その想いを形にするために、私たちは「緑師ワークショップ」のような取り組みを通じて、“みどりと人を繋ぐ”機会を提供し続けたいと考えています。

- 著者

- 株式会社市川造園 東京作業所

- 作成

- 2025年3月