植物の生育サイクルに対応した“1年単位の変形労働時間制”

現代の課題と造園業の現状

私たちは、現代社会のニーズに即したこれからの職人の在り方を模索してきました。その一環として、労働基準法に則った正しい働き方を徹底しています。一見当然のように思われますが、小規模な造園企業にとって、法律を遵守しながら収支を合わせることは中々に難しいように感じています。私たちも数年前から6~7人規模で弊社東京作業所を運営していますが、正しい働き方を徹底しながら収支を合わせていく難しさを痛感しているところです。

それは、決して私たちだけではなく、緑地の維持管理作業を中心に収入を得ている造園企業共通の悩みや課題として挙げられるのかもしれません。解決の糸口を探るため、造園業が抱える苦労や背景を以下に整理してみました。

1.季節ごとの業務量の変動

その結果、成長が緩やかになる冬季における緑地の維持管理作業は大幅に減少する傾向にあります。

2.労務単価の低さ

※国土交通省が定める公共工事における設計労務単価では、造園業の単価は、専門的な技術や知識を必要としない普通作業員とほとんど差がありません。

3.庭園改修需要の減少

しかし近年、新築住宅で庭を作らなかったり、相続時に庭を駐車場へ転用したりするケースなどが増えており、お庭の絶対数が減少しています。この影響もあり、冬季に実施可能な改修工事の需要は大きく減少しています。

弊社東京作業所も2019年の開設以来、緑地の維持管理作業を中心に活動しており、例に漏れず毎年の冬季閑散期に対して課題意識を持ちながら対応してきました。仕事がないからといって適期ではない管理作業を強引に閑散期に移行するようなことは決してせず、必死に工事業務の営業を展開したり、他企業の業務をサポートしたりすることで、正しい働き方を実現しながら赤字経営を回避するための対策を講じてきたのです。それでも、労力に見合う十分な対価を得ることは難しく、運営に大きな負担を感じることも少なくありませんでした。

解決策としての変形労働時間制

弊社東京作業所では、この課題を克服するために、1年単位の変形労働時間制を導入しました。この制度は、業務量の繁閑に応じて労働日や労働時間を柔軟に配分できる仕組みです。繁忙期には勤務時間を長めに設定し、閑散期には短くすることで、労働日や労働時間を効率的に調整することが可能です。

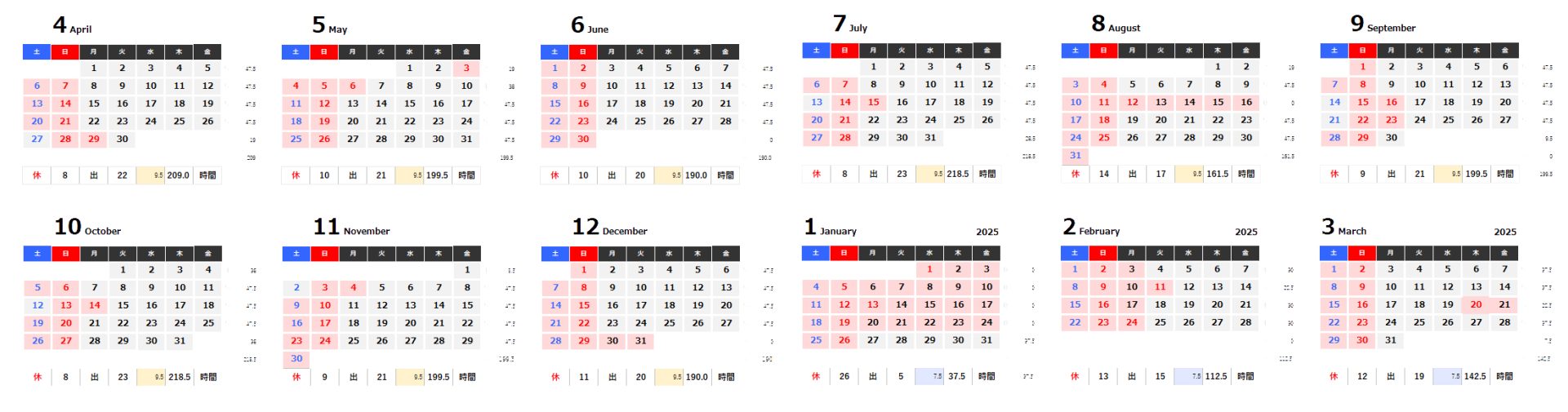

例えば、弊社東京作業所の場合、植物の成長期にあたり業務が安定して発生する4月から12月を繁忙期、植物の休眠期にあたり比較的業務量が落ち着く1月から3月を閑散期と位置づけ、以下のように運用を行いました。

当然ながら、上記の運用において1年間を通じた1日当たりの平均勤務時間が8時間を超えることはありません。この制度により、繁忙期と閑散期の業務量に応じた柔軟な働き方を実現しました。

そして、変形労働時間制を導入するには、労働基準監督署への届出と従業員との合意、変形労働時間制の採用を就業規則に記載することが必要です。

弊社東京作業所では、常態的にスタッフが6~7人以下であったことから愛知本社の就業規則に則って東京作業所を運営しておりました。しかしながら、本社とは運営体制や業務実態などで異なる点もあり、より実情に即した働き方を実現するべく、変形労働時間制の導入に合わせて東京作業所専用の就業規則を定めています。 また、就業規則の整備と労使協定(変形労働時間制)の締結は別案件であるため、それを踏まえて準備を進めていく必要があります。

1年単位の変形労働時間制の導入

この制度を導入するにあたり特に重要な点は、事前に年間の労働時間を計画し、各月の労働時間を設定しなければならないことです。つまり、あらかじめ1年間で勤務する総労働時間の上限を決めつつ、それを超えないよう各月で労働日や勤務時間を決定していくことが求められます。業種や企業によっては、実際の繁閑の状況に合わせて労働日や労働時間を毎月その都度調整しながら運用しているケースもありますが、弊社東京作業所では2024年4月から2025年3月までの一年間分の労働日と労働時間(所定休日と勤務パターン)を2024年4月までに確定し、従業員の合意を得た上で運用しました。私たちは、継続的に業務契約を頂いている案件が多いため、年間を通じた業務量の見通しが立ちやすく、制度導入による成果を事前に期待できたことも導入を後押しする要因になりました。

年間の総労働時間が法定労働時間の範囲内に収まるよう、1年先までのスケジュールを決めることは容易ではありませんが、業務の効率化やワークライフバランスの実現などを目指す上で必要な措置だと判断し、実行に移しました。

制度導入の成果

定量的成果

- 年間の休日数は、121日から138日へ17日間増加しました。所定休日が確保されたことで、ワークライフバランスの向上が実現しました。

- 制度導入以前から勤務をしている社員の給与は、2023年度(2023年4月~2024年3月)と比較し、2024年度(2024年4月~2025年3月)は1日あたり約1,000円アップしました。ただし、2023年度には発生していた時間外手当(残業代)が削減されたこともあって、年収は約2%減少しています。

- 2023年度から2024年度にかけて、弊社東京作業所における売上は10%以上増加しました。2024年度の収支も黒字で終えています。

定性的成果

- 年間を通じて所定の休日が確定していることにより、「プライベートの予定を立てやすくなった」という声が寄せられました。また、定時内で業務が完結するため、余暇を充実させることができ、「長期的なキャリア形成に対する安心感が得られた」との声も寄せられています。

- 繁忙期には最大9時間30分まで勤務できるため、「1日8時間の勤務体制では対応が難しかった報告書作成などの事務作業を、勤務時間内に行える」という声も寄せられました。

- 閑散期における業務受注に向けた営業業務に手間を割く労力が減り、繁忙期の業務に集中して取り組めるようになりました。

従業員の声

以前は、毎年の閑散期に別会社の手伝いなどに行くことがよくありました。普段とは異なる業務に学ぶことも多々ありましたが、慣れない環境や働き方に戸惑うことも多く、精神的な負担は少なからずあったように感じています。

また、勤務時間の使い方にも制限がありました。以前は、定時である7:30から17:30の勤務時間内に事務作業などが終わりきらないこともあり、時間のやり繰りに苦労していました。

制度を取り入れてもらってから、色々な面で働きやすくなったと実感しています。市川造園のスタッフとして取り組まなければならないことに集中できますし、時間の調整もしやすくなったので「やりたいことはあるのに時間がない!」というような気苦労が減ったのは大きいですね。

それと、1年間の計画がしっかり立っているので、プライベートも計画的にスケジュールを組むことができるようになりました。2024年は、新潟や北海道などへ家族で旅行に行ったり、実家のある佐賀へ帰省したり、余裕を持って生活することができました。

趣味の盆栽や園芸に関するイベントに頻繁に参加できるようになったのも印象的です。特に印象に残っているのは、内閣総理大臣賞を4度受賞された盆栽職人である小林國雄さんと直接お話しする機会をいただけたことです。緊張しましたけれど、とても良い思い出になりました。

ただ、気になるのは、急な業務の変更や予測不可能な事態に柔軟に対応できるのかどうかです。決まっていたスケジュールが変更になるのは、仕事でもプライベートでも困りものですよね。

それでも、より一層働きやすく、従業員一人ひとりが安心して業務に専念できる環境づくりに私も貢献できればと考えています。

労働環境の改善が業界を支える

職人の世界には、「怪我と弁当は自分持ち」という言葉があります。一端の職人たるもの自分の行動には責任をもて、という職人としての誇りや覚悟を示す意味が含まれています。しかし、労働環境の見直しが進む現代においては、この言葉は無責任な姿勢として受け取られるかもしれません。かつては事業者側の責任逃れの方便として使われていた時代もあり、建設業界における労働基準法の軽視や違反が背景にあることは否めません。

伝統だから仕方がないといった理屈で正当化される不当な扱いを見過ごさず、ひとつひとつ正していく姿勢が職人の尊厳を守る上で欠かせないものだと私たちは考えています。にもかかわらず、現実にはそのような意識がなおざりにされている傾向が見受けられます。

とりわけ、数人規模の企業では適切な労働環境を整えることが難しいため、「とりあえず今のやり方を続けるしかない」という状況に陥りがちな印象を受けます。しかし、時代に即した労働環境の整備がなされなければ、企業はもとより業界全体における人材不足がさらに深刻化する恐れがあります。働き手不足は業界全体の問題ですが、その解決には企業単位での取り組みが不可欠です。「造園業は過酷で長時間労働が当たり前」という旧来のイメージを払拭しなければ、次世代の職人を育成することはできません。造園業の発展には、職人が安心して働ける環境が不可欠です。

私たち市川造園の取り組みは、まだ始まりに過ぎません。しかし、この実績を踏まえ、今後さらに業界全体の労働環境が一層改善されることを期待しています。市川造園は、今後も業界の変革に向けた取り組みを続けてまいります。

- 著者

- 株式会社市川造園 東京作業所

- 作成

- 2025年4月