緑地管理は土づくりから〈基礎編〉

講師にお迎えしたのは、日本林業肥料株式会社の工藤友裕さんです。工藤さんには、以前当社が手掛けた環境認証を取得した緑地の管理に際し、的確な助言をいただいた経緯があります。その際の明快でわかりやすいアドバイスが印象的だったことから、今回の勉強会の講師をお願いしました。今回はその工藤さんから、科学的な視点で土壌と肥料の基礎を学び、日頃の緑地管理を見直すヒントを探りました。本記事では、その勉強会の内容を初心者の方にも分かりやすくレポートします。

地下に広がる土壌の世界 – まずは土壌の基礎知識

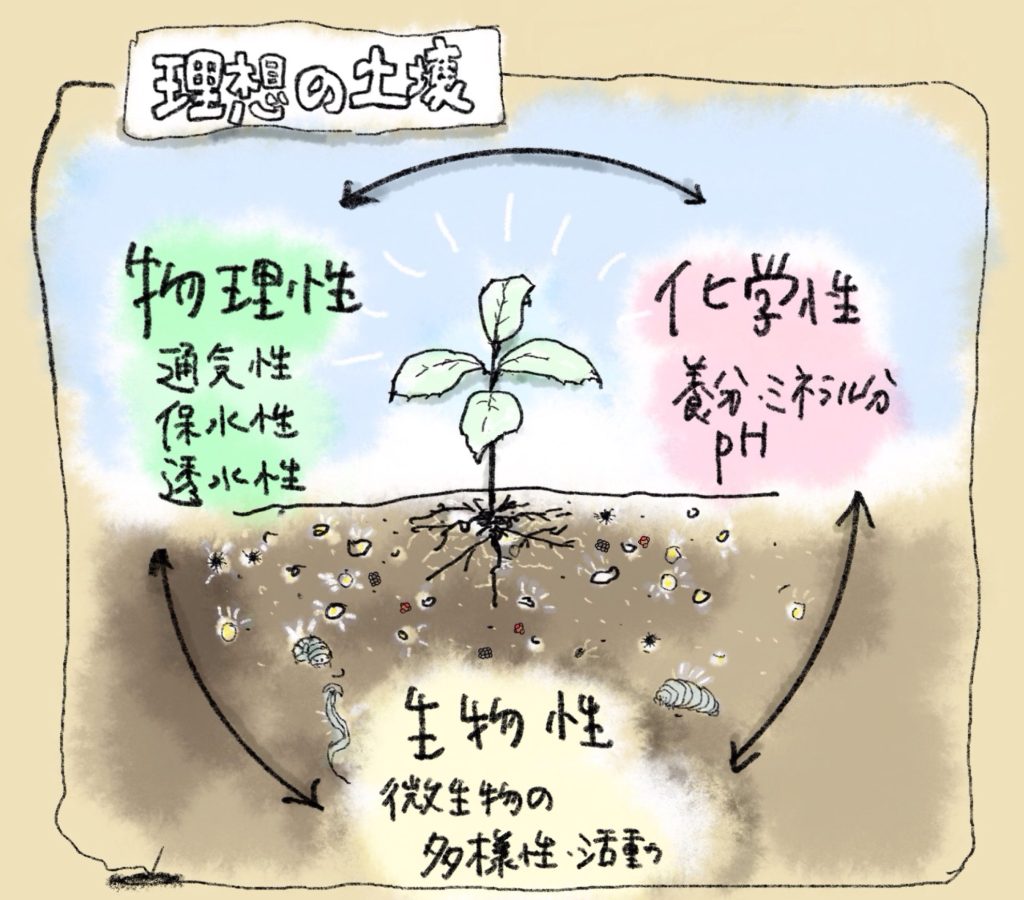

土壌とは何か? 三つの性質でとらえる

- 物理性

土の硬さや粒子構造による性質です。例えば土の通気性(空気の通りやすさ)や透水性(水はけのよさ)、保水性(水を蓄える力)などが物理性にあたります。土の粒が粗い砂質土は水はけが良く空気も通りやすい一方、水持ちが良くありません。粘土質の土はその逆で、水や肥料分を蓄えやすい反面、水はけや通気が悪くなりがちです。

- 化学性

土に含まれる養分(肥料分)や塩類、土のpH(酸性度・アルカリ性度)などは、化学性にあたります。例えば、肥料を多く与え続けた土では塩分濃度が高くなることがあります。養分がどれくらい蓄積しているか(肥沃さ)も化学性に該当します。

- 生物性

土の中で生きる微生物(細菌や菌類など)の量や多様性、その活動度合いなどは、生物性にあたります。土壌中の微生物は落ち葉や有機物を分解して養分を作り出したり、植物の根と共生して成長を助けたりするなど、重要な役割を担っています。元気な土壌には多様な微生物が豊富に存在し、活発に働いているものです。

土壌改良資材(後述)は、この3つの性質のいずれかを改善する目的で使われます。従って、現場ごとに何を改善したいのか目的をはっきりさせて資材を選ぶ必要があります。言い換えれば、土壌の物理性・化学性・生物性をバランス良く整えることが、植物にとって理想的な土づくりだということです。

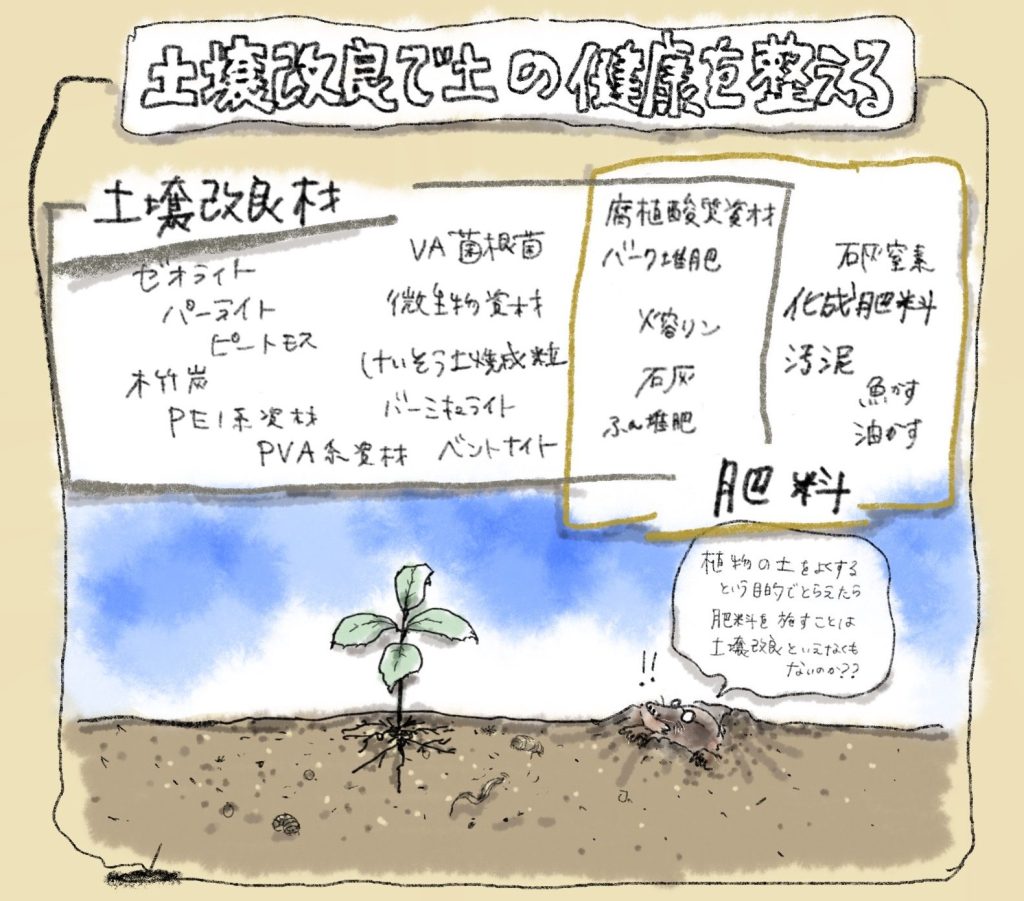

肥料と土壌改良資材の違い – 肥料は土壌改良の一部

一方、土壌改良資材とは、土壌の物理性や生物性も含めた土壌全体の機能を改善するための資材です。例えば、土が固く締まりすぎて空気や水が通らない場合には、黒曜石パーライトや軽石といった資材などを入れて通気性・透水性を改善します。また、有機物が少なく微生物が少ない土には、堆肥など有機質の資材を加えて微生物のエサや住処を提供し生物性を高めます。このようにトータルで土のコンディションを良くするのが改良資材です。

そして、緑地管理の現場では、肥料より改良資材のほうが優先度の高いケースが多々あります。植物がうまく育たないとすぐに肥料不足を疑いがちですが、それ以前に土の構造的な問題や有機物不足が原因となっていることが多いからです。肥料はあくまでピンポイントに栄養を足すものと位置づけ、まずは土壌そのものを健全な状態に整えることが大切です。

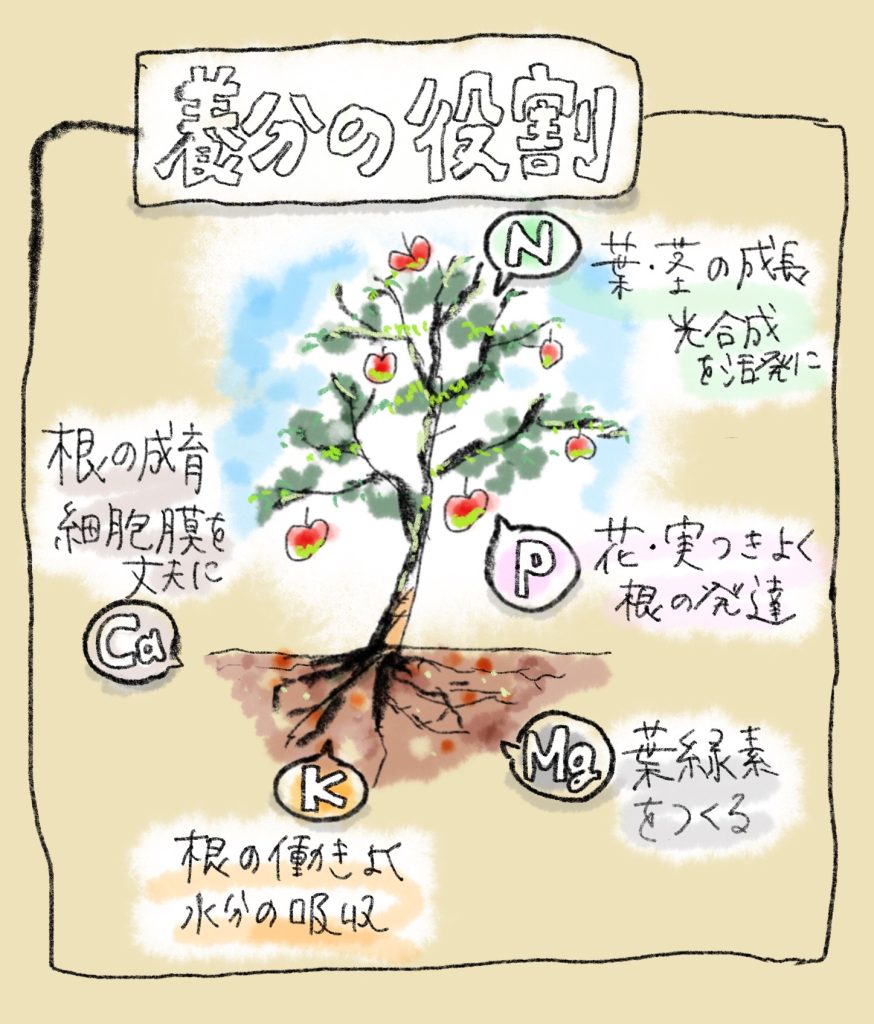

肥料成分の役割 – 植物に必要な主な養分

では具体的に肥料の成分にはどんなものがあり、植物にどんな働きをするのでしょうか。肥料の三要素と呼ばれる窒素(N)・リン酸(P)・カリウム(K)を中心に主な養分の役割を確認すると、各成分が植物の生育において異なる役割を担っていることが分かります。

そのため、肥料を与える際にはどの成分を補いたいのか、その目的を意識することが重要です。

- 窒素(N)

葉や茎の成長を促進し、光合成を活発にする栄養素です。窒素が不足すると葉の色が薄くなり、生育が悪くなりますが、与えすぎると逆に徒長(ひょろひょろと軟弱に育つこと)を招くことがあります。

- リン酸(P)

根の発達を促し、花や実のつき方を助ける栄養素です。開花や結実に関わるため、「実肥(みごえ)」とも呼ばれます。リンが不足すると花付きが悪くなったり根張りが弱くなったりします。日本の火山灰土壌では、リン酸は土中のアルミニウムと結合して植物に吸収されにくくなる特性があるため、思ったように効かないことがあります。

- カリウム(K)

植物体内の水分調整(浸透圧の調節)を行い、暑さ寒さや病害への抵抗性(耐病性)を高める働きがあります。カリウムが不足すると病気にかかりやすくなったり、葉に斑点が出たりすることがあります。

- カルシウム(Ca)

根の先端の成長や、細胞壁の形成に欠かせない要素です。土壌中のカルシウムが不足すると、新芽や根の生長点が障害を受けやすくなります。石灰資材(炭酸カルシウムなど)は土のpH調整とともにカルシウム補給にもなります。

- マグネシウム(Mg)

葉緑素(クロロフィル)の構成成分であり、光合成には欠かせません。また、リン酸の吸収を促進する働きもあります。マグネシウムが足りないと葉が黄化(黄ばんでしまうこと)し、光合成能力が落ちます。

- 硫黄(S)

土壌中では硫酸イオンとして存在し、植物の酵素の構成成分となります。硫黄は他の要素ほど不足しにくいですが、近年は大気中からの供給(酸性雨など)が減ったことで不足が指摘されることもあります。

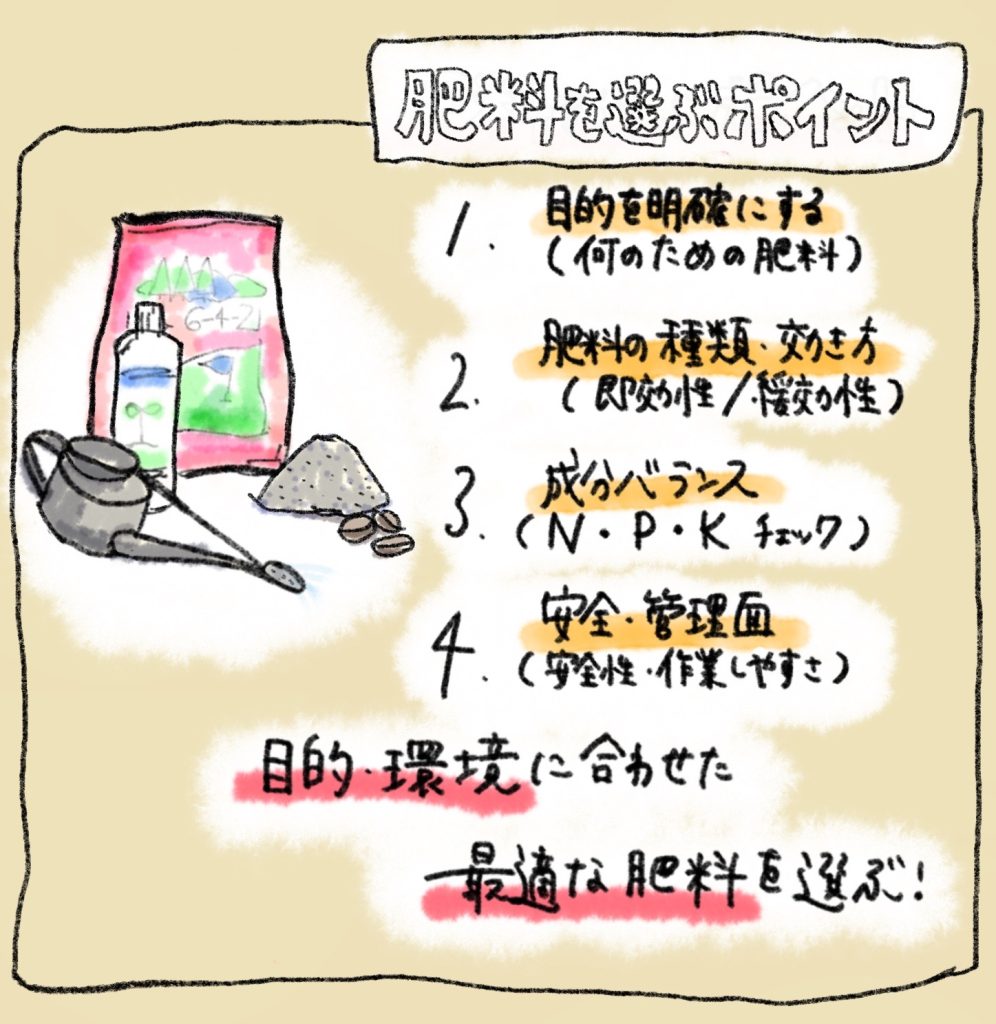

肥料を選ぶポイント – 漠然と撒かず、目的と特性を考える

加えて、肥料の効き方の速さ(速効性か緩効性か)、含まれる成分比(N-P-Kの割合)、そして原料が有機由来か無機(化成)かなども考慮点です。速効性の化成肥料は、成分がすぐに溶け出すため短期的な効果を期待できますが、その反面、効きすぎて肥料焼け(濃度障害)を起こすリスクもあります。一方、ゆっくり溶け出す緩効性の肥料や有機質肥料は穏やかに効き、効果が長持ちする一方で、気温など条件によって効き方が左右される面もあります。N-P-Kのバランスについても、目的に応じて配合の異なる肥料を選ぶことでより効果的な施肥が可能です。

さらに緑地管理では、公園利用者の安全性や管理作業の効率も考えねばなりません。例えば、速効性でも粉状だと飛散して周囲に迷惑がかかる場合がありますし、悪臭の強い有機肥料は都市部の現場には不向きでしょう。管理の手間や周辺環境への配慮も含めて、現場ごとに適切な肥料を選択することが求められます。つまり、肥料選びは技術的な面と現場環境の両面から総合的に判断する必要があるということです。

都市の土壌に目を向ける – 都市緑地の土壌の特徴と課題

都市の土壌は「狭い・浅い・硬い」?

基礎知識を学んだところで、話題は実際の都市緑地における土壌の現状へと移りました。都会の公園や街路樹の足元の土は、田畑の土と比べてどのような特徴や問題があるのでしょうか。

まず、都市部の植栽地の土壌には、農地とは違った傾向や課題があることを理解する必要があります。簡単に言うと、都市緑地の土は狭い・浅い・硬いことが多いと考えることができ、その具体的な課題を土壌の物理性・化学性・生物性の性質毎に整理しました。

- 物理性

都市の植栽エリアは限られたスペースであることが多く、根を伸ばせる範囲が狭い上に土の層も浅いことがしばしばです。さらに、人の踏圧や施工時の締固めで土が硬くなってしまっていることもあります。その結果、通気性や透水性が低い状態になりやすいのです。雨が降っても水が地中にしみ込まず、水たまりになったり排水不良を起こしたりする場所も見受けられます。

- 化学性

都会の土は往々にしてpHがアルカリ性寄りになりやすいと言われます。コンクリートや石灰などアルカリ性資材の影響を受けたり、アルカリ性資材が混入した土壌が持ち込まれたりすることが要因です。また、都市の植栽地では肥料成分や塩分が蓄積しやすい傾向もあります。農地のように定期的に収穫物として養分が持ち出されず、降水による養分流亡も起きづらいので、与えた肥料が土中に残留しがち、ということがその理由です。そのため、土壌中の塩類濃度が高くなりすぎて植物に悪影響を与えるケースもあります。

- 生物性

公園の植え込みなどでは落ち葉もすぐ掃除されてしまうことが多く、土に戻る有機物の量は決して多くありません。その結果、土壌中の微生物が乏しく活性も低い状態になりがちです。本来、落ち葉や枯れ草が分解されてできる腐植(有機質)は土を膨らませて団粒構造を発達させたり、養分を保持したりする重要な役割があります。しかし都市緑地ではそうした自然のサイクルが十分に働かないため、土壌生物の活動も停滞しやすいのです。

以上のように、都市の土壌環境は物理・化学・生物のすべての面で不利な点を抱えています。とはいえ見方を変えれば、都市の植栽地では作物の収穫がない分、土から養分が持ち出される量は少ないとも言えます。公園の木は果実や野菜を収穫されるわけではありませんし、落ち葉も多少は残るため、実際には頻繁な施肥をしなくても植物はそれなりに育つ場合が多いのです。ですから闇雲に肥料を与えるより、まずは土壌環境自体の改善を考えるほうが効果的なのです。

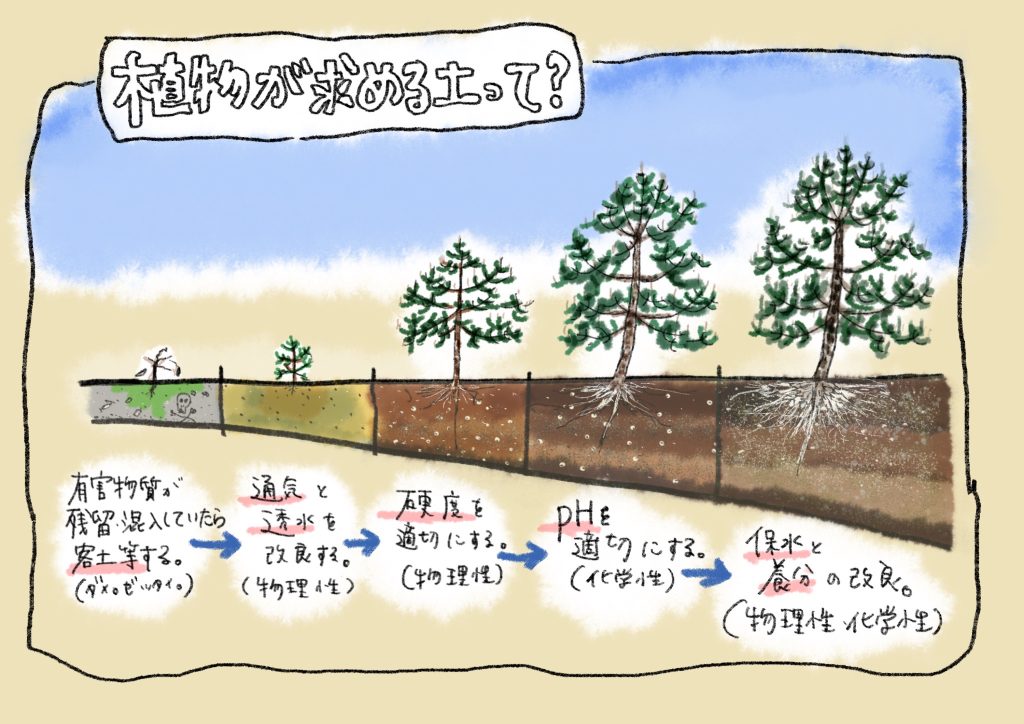

まず見直すべきは土壌の性質 – 改良の優先順位

では、都市緑地の土を改善していくには何から手を付ければ良いのでしょうか。その指針の一つとして紹介されたのが、国土交通省の「植栽基盤整備マニュアル」に示されている土壌改良の優先順位です(※国交省 都市公園等植栽基盤整備マニュアルより)。そこでは土壌改良すべきポイントの重要度を次の順番で挙げています。

1.有害物質がないこと

2.通気性・透水性の確保

3.適度な硬さの確保

4.pHの適正化

5.保水性と養分供給力の確保

上記の1~5の順番に注目してください。肥料による養分補給(5番目)は最後の優先度であり、その前にまず物理的な改良(通気・透水性や硬さ)やpH調整などをしっかり行うべきだと示されています。つい肥料を与えれば植物が元気になると思いがちですが、肥料はあくまで最後の仕上げ。それ以前に土壌そのものを健全な状態にすることが大事です。都市緑地では特に先述のような物理性・生物性の問題が多いため、まずは土を耕したり改良資材を混ぜたりして根が伸びやすい土壌構造にすること、必要に応じてpHを直すことが肝心です。その上で不足する栄養を肥料で補う、という順序を意識しましょう。

土壌改良資材を使いこなそう – 目的別・資材選定のポイント

土壌の問題点が分かったところで、ではどんな土壌改良資材を使えばそれを改善できるのか、具体例を教えていただきました。改良資材には有機系と無機系がありますが、それぞれ得意分野が異なります。代表的な資材をいくつか挙げ、その特徴と効果を説明します。

- バーク堆肥

樹皮を発酵させた堆肥です。生物性の向上と保水性の改善が期待できます。微生物のエサとなる有機物を供給でき、土に混ぜればふかふかにする効果もあります。扱いやすく万能型の資材で、土壌改良の基本と言えるでしょう。

- 木炭

炭化した木材片で、土に混ぜ込むと透水性を高めます。木炭の内部は細かな穴がたくさん空いた多孔質構造になっており、そこに空気や水が保持されることで土中環境が改善します。またその穴は微生物のすみかにもなり、生物性の向上にも寄与します。

- 真珠岩パーライト

火山由来の真珠岩を高温で発泡させた白い粒状の資材です。非常に軽くて水もちがよく、保水性を改善したいときに使われます。鉢植え用培養土などにもよく混ぜられる一般的な改良材です。人工的に作られますが無菌なので土壌病害の心配もありません。

- 黒曜石パーライト

黒曜石を原料にした改良資材で、「パーライト」と付いていますが真珠岩パーライトとは性質が異なります。スポンジ状に加工(加熱発泡)されており、土に混ぜると、通気性を高める効果があります。路盤材が近く締まりがちな場所などで物理性を改善するのに有効です。

- ゼオライト

多孔質の鉱物資材で、特に化学性の改善に用いられます。ゼオライトは陽イオン交換容量(CEC)が高いため、土壌中の養分イオンをつかまえて保持する能力があります。そのため肥料の効きを持続させたり、土壌の緩衝力(急激なpH変化を抑える力)を高めたりしてくれます。また多少の水分保持力もあり、砂質土壌の改良にも役立ちます。

では具体的にどれくらいの量の改良資材を入れると効果があるのでしょうか。目安として教わったのは、造成時(植栽基盤を新たに作るとき)には土壌全体の1割程度を有機質資材に、さらに1割程度を無機質資材に置き換えるという基準です。つまり2割程度の土を改良材に入れ替えるイメージです。また農業の現場では、1平米あたり年間2~4kg程度の堆肥を継続的に投入するのが標準とされています。都市緑地でも、植栽地の土を長期的に健全に保つには、毎年少しずつでも有機物を補給していくことが望ましいでしょう。ただし狭い植栽桝などでは物理的に大量の堆肥を入れることは難しいため、落ち葉を活用したり、定期的な客土や目土入れを行ったりといった工夫も必要になってきます。

「施肥」と「土壌改良」を分けて考える – 日常管理への取り入れ

そのため、施肥と土壌改良を切り分けて考え、必要に応じて土壌改良の工程も計画に組み込むことが望ましいという提案がありました。例えば「春と秋に施肥」と決めているなら、その前に土をよく耕し改良材をすき込む作業を検討する、といった具合です。また数年スパンで客土や深耕(ある程度深く掘り起こして土を入れ替える)を行う計画を立てることも有効でしょう。肥料はあくまで土壌環境を整えた上で効果を発揮する補助だという意識を持ち、植物の不調時には「足りないから肥料を」と考える前に「土壌に問題はないか」と振り返ってみることが大切です。

続く応用編では、肥料や土壌改良資材の選び方から、都市緑地特有の課題へのアプローチ方法、さらには日々の管理に活かせるヒントまでをご紹介します。ぜひ合わせてご覧ください。

- 著者

- 株式会社市川造園 東京作業所

- 作成

- 2025年10月