緑地管理は土づくりから〈応用編〉

「土づくり」と一口に言っても、正解はひとつではありません。だからこそ、基礎知識をふまえた上で、現場ごとに状況を見極め、柔軟に対応していく視点が求められます。この応用編では、講師の工藤さんによる解説や参加者との質疑応答を通じて、都市緑地ならではの土壌管理のヒントを掘り下げます。

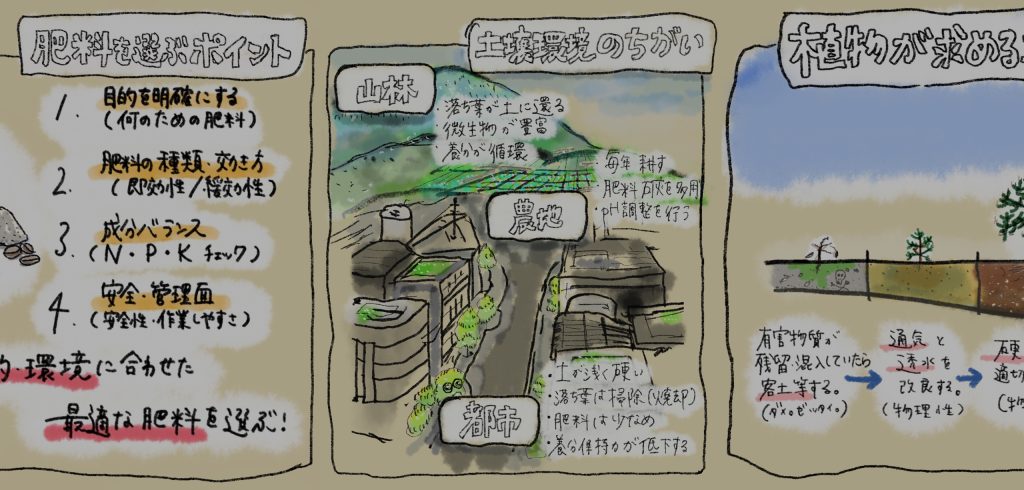

「肥料で土が痩せる」ってどういうこと?

化成肥料の主成分は硫酸アンモニウムや塩化カリウムなど、化学的に言えば「塩(えん)」の一種です。これらは水に溶けると陽イオン(アンモニウムイオンやカリウムイオンなど)と陰イオン(硫酸イオンや塩化物イオンなど)に分かれます。植物は主に陽イオン成分(アンモニウム態窒素やカリウムなど)を養分として吸収しますが、陰イオンのほうは必ずしも吸われず土中に残ることがあります。例えば硫酸アンモニウム(硫安)を施すと、アンモニウム(NH₄⁺)は植物に取り込まれやすい一方、相棒の硫酸(SO₄²⁻)は残りがちです。残された硫酸イオンは土の中で徐々に蓄積し、土壌を酸性に傾けていく原因になるため、このような肥料は一般的に「生理的酸性肥料」と呼ばれています。また、化学肥料を繰り返し与えることで土中の塩類濃度が高くなると、浸透圧の関係で植物の根が水分を吸いにくくなる塩害を引き起こすこともあります。

こうした酸性化や塩分濃度の上昇は土壌の化学性を悪化させるだけでなく、土の中の微生物にとって過酷な環境を生み出し、生物性も低下させます。さらに土中の微生物が減ると、有機物の分解が滞って土の団粒構造が壊れ、物理性まで悪化してしまいます。結果として土壌の総合力が衰えていく──これが「土が痩せる」と表現される現象の正体です。

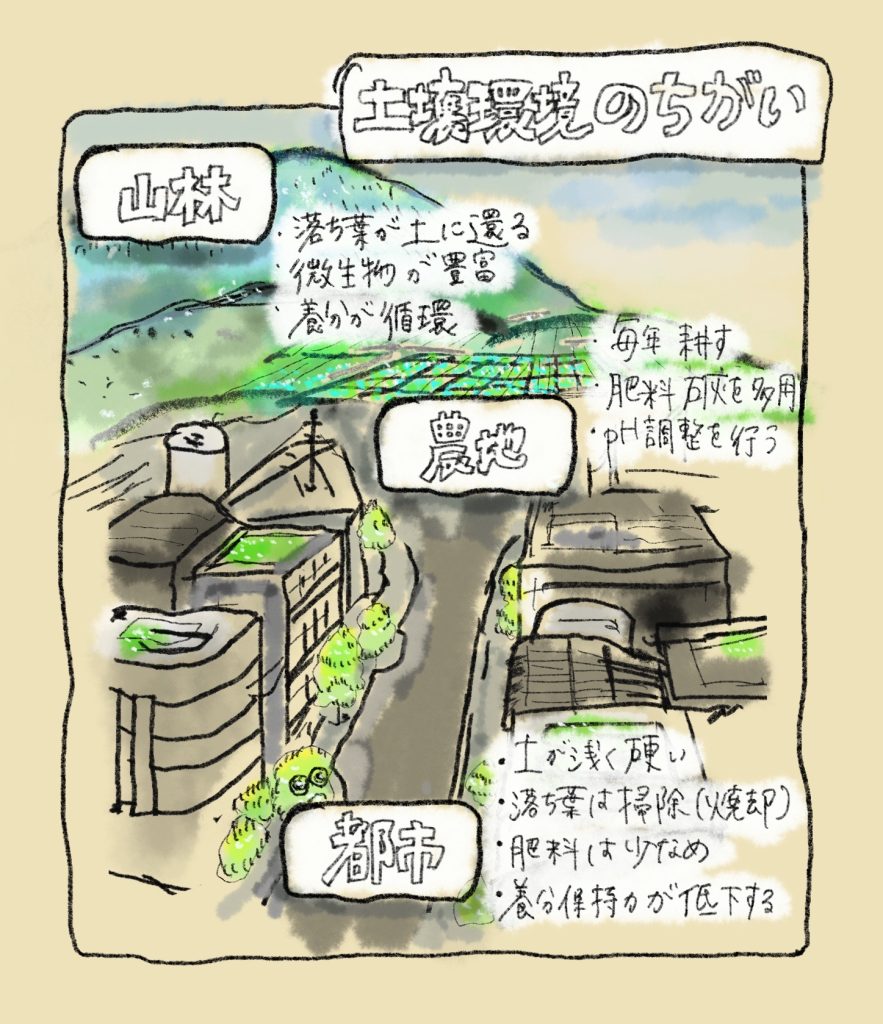

ただし、都市緑地においては農地ほど心配しすぎる必要はありません。農地では作物への施肥量が多いため毎年石灰で酸度調整を行うのが普通ですが、都市の公園樹などに与える肥料量はごくわずかです。冒頭で述べたように、野菜畑に比べれば公園の樹木などに施肥する肥料の量は数分の一とも言われます。そのため化成肥料による酸性化・塩類集積の影響も限定的で、すぐに土がダメになるわけではありません。また都市の植栽地には雑草や落ち葉といった自然由来の有機物もある程度供給されます。そうした有機物が微生物のエサとなり分解されることで、化成肥料の影響を和らげ土壌の生物性が保たれる面もあります。都市緑地では化成肥料=絶対悪と決めつける必要はなく、適量を守れば土壌微生物への影響もそう大きくないでしょう。ただ、長期的に見れば少しずつ酸性化や塩類蓄積は進む可能性がありますので、定期的にpHを測ったり、必要に応じて石灰で中和したりするといったメンテナンスはできれば理想的です。

農地や山林とどう違う? 都市の土壌環境

農地との違い

山林との違い

落ち葉や剪定枝を“土に返す”工夫

枝葉などの植物残渣を残す管理を行っている現場では、堆肥場のように意図的に水分・温度管理をしているわけではないため、分解に非常に時間がかかることがあります。特に剪定した太めの枝や、マツ・スギといった針葉樹の落ち葉は微生物が分解しにくい素材です。そのままでは何年経っても形が残り、場合によっては腐らずに病原菌の温床になることすらあります。そうした事態を防ぎ、残した有機物をきちんと土に返すためには、微生物資材の併用が効果的です。具体的に、堆肥化を助ける複合微生物資材(例:カルスNC-Rなど)やバチルス菌を含む製剤は、落ち葉や剪定枝と一緒に土にすき込むことで、土中で確実に分解が進みます。要は、人為的に土壌微生物を補給してあげることで、都市の中でも“ミニ森林”のような循環を再現しようというわけです。

同様に、芝生管理などで発生する刈り芝をそのまま土にすき込む場合も、微生物資材を併用すると分解が早まります。時間をかけて自然に任せるだけでなく、適切な資材を活用して土壌改良と有機物分解を両立させるのがプロの技といえるでしょう。

狭い植栽地こそ総合的な土壌ケアを

要するに、自然の山林であれば太陽の光合成から始まり、落ち葉・腐植の形成、雨水の浸透、微生物の循環といった一連のプロセスがフルに機能しますが、都市の小さな植栽地ではそのどれもが不足しがちです。だからこそ、我々人間が知恵と工夫で足りない部分を補う必要があります。光は補えませんが、水や空気は工夫次第で土に送り届けられますし、微生物や養分も資材によって追加できます。都市緑地では待っているだけでは土壌は良くならない。こちらから働きかけて初めて健全性を維持できるのです。

現場で使える資材いろいろ – 紹介された製品例

微生物資材

酸素供給資材

緩効性・多機能型肥料

pH調整資材

質疑応答から – 疑問に専門家が回答!

- Q

化成肥料を使うと菌根菌(きんこんきん)が死んでしまうと聞いたのですが、本当ですか?

- A

化成肥料そのものが菌根菌に致命的なダメージを与えるという明確な証拠はありません。通常の濃度で適切に施肥するぶんには、共生菌である菌根菌がいなくなることは考えにくいようです。ただし、一度に大量の肥料を与えて土壌中の塩類濃度が急激に高くなると、菌根菌に限らず土壌生物全般に悪影響が出る可能性はあります。要は何事も「過ぎたるは及ばざるが如し」で、適正量を守って使えば過度な心配はいらないのではないでしょうか。

- Q

植物の成長をあえて抑えるような管理はできないのでしょうか?(剪定の手間を減らすため、あまり大きくならないように育てたい)

- A

確かに成長を抑制できれば剪定回数も減らせそうですが、基本的には推奨されません。市販の薬剤で成長調整剤(植物ホルモンの働きを阻害するもの)というものがあり、これを使うと一時的に伸びすぎを防ぐことはできます。しかし景観や環境を重視する緑地管理の現場ではあまり使われない方法です。もしどうしてもという場合は、肥料の中の窒素の量を控えめにすることで、ある程度成長を緩やかにすることはできます。窒素をたくさん与えるとどうしても枝葉が茂りやすくなるため、肥料選びの段階で少し窒素控えめのものを選ぶ、といった工夫ですね。ただ、それでも植物の持つポテンシャル以上に成長を止めるのは難しいので、適切な剪定との組み合わせでバランスを取るのが現実的と言えるでしょう。

- Q

都市の緑地で、自然の山林のような循環を再現することは可能でしょうか?

- A

これは非常に興味深いテーマです。結論から言えば、「不可能ではないが、放置するだけでは難しい」というのが回答です。例えば落ち葉を残しておくだけではなく、前述のように微生物資材を投入したり、場合によっては土を軽く耕して根が広がりやすい環境を作ったりするなど、人の手で自然を手助けする必要があります。山林では何十年、何百年という長い時間をかけて土壌ができあがり、生態系が成熟していますが、都市の植栽地は人が造成してから日が浅く、周囲の環境(温度や大気環境、人為的な攪乱など)も全く異なります。そのため同じようにいくことは難しいですが、緑地を小さな生態系と見立てて根と土と微生物の関係に配慮した管理をすれば、限られた範囲でも循環を生み出すことは十分可能です。

- Q

土を耕すと土壌生物の生態系が壊れてしまうと聞いたことがあります。やはり公園でも「不耕起(ふこうき)」のほうが良いのでしょうか?

- A

確かに森林などでは土を耕すことはなく、そのまま落ち葉が積もって腐葉土ができます。農業でも不耕起栽培(耕さない農法)が注目されています。一方で、耕すことには土に酸素を送り込み、微生物(特に好気性菌=酸素を好む菌)を活性化させる利点があります。このため一概に「耕さないほうが良い」とは言えないようです。長年全く動かしていない土壌は通気が悪くなり、特定の微生物しかいない偏った環境になっている場合があります。そこに少し鍬(くわ)を入れて空気を入れてやることで生き生きする微生物もいます。ただし過剰な攪乱は禁物です。極端にひっくり返してしまうと、せっかくできた土壌生態系をリセットしてしまう可能性もあります。つまり、状況を見極めて適度に耕すのはOKですが、やりすぎは逆効果ということですね。現場対応としては、例えば長年踏み固められた土に穴をあけたり、表層だけ軽く耕したりして空気や有機物を入れる、といった小規模の攪乱を時々行うのが良さそうです。

- Q

化成肥料と有機肥料、環境に優しいのはやっぱり有機肥料ですか?

- A

一概に「有機=善、化成=悪」とは言えません。確かに有機肥料は緩やかに効いて土壌微生物にも優しいイメージがありますが、一方で原料である油かすや魚粉を製造・輸送する環境コストも馬鹿になりません。化成肥料も、製造にはエネルギーを要しますが、輸送効率や保管性では優れています。原料がどこから来ているか、製造過程でどれくらいエネルギーを使っているかなど、流通全体で環境負荷を比較検討する必要がありますね。例えば遠く海外から船で運ぶ有機肥料より、国内で作られた化成肥料のほうがトータルではCO2排出が少ない場合もあるかもしれません。重要なのは固定観念にとらわれず、目的と条件に応じて最適なものを選ぶことです。都市緑化の現場では、安全性や周囲への配慮も考慮しつつ、環境への影響もバランスよく判断していきたいですね。

おわりに – 土の中を知ることで未来の緑を育む

土壌は「物理・化学・生物」の三位一体で理解し、そして都市の土壌には「硬い・狭い・浅い」「有機物が少ない」といった特徴がある――これは講義の中で繰り返し強調されたポイントです。だからこそ、従来のように肥料を撒くだけでなく、土を耕し、必要な資材を施し、微生物を育てるといった総合的な土壌ケアが求められます。化成肥料が悪で有機が善という単純な話ではなく、それぞれのメリットを理解した上で適材適所に活用することが重要です。また、限られた植栽空間であっても諦めず、創意工夫でできることはたくさんあります。今回学んだ知識をチーム内で継続的に共有し、実践していくことが、持続可能な都市緑地管理につながると信じています。

普段何気なく踏んでいる土の中で、一体何が起きているのか。そこに目を向けることで、きっと緑地管理の新たな可能性が見えてくるはずです。枝葉だけではなく根っこまで、植物まるごとケアする視点を持って、より良い緑の空間を作り上げていきたいと思います。これからも私たち市川造園東京作業所は、“緑を支える土づくり”に積極的に取り組み、現場の技術力向上と情報共有を図っていきます。ともに足元の土に注目し、未来の緑を育んでいきましょう。

- 著者

- 株式会社市川造園 東京作業所

- 作成

- 2025年10月