東京作業所

職人の装束について考える

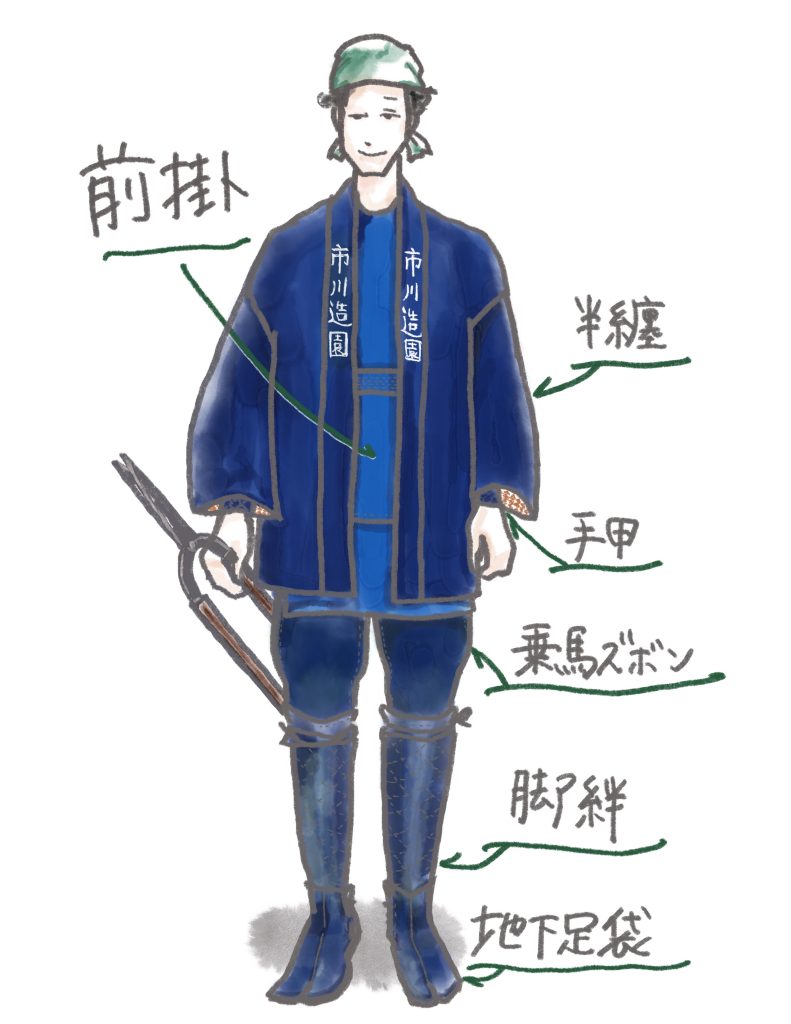

この「緑師」の日々の仕事は、いわゆる“緑地の維持管理”と呼ばれる現場作業です。緑地を健全に維持するために樹木を剪定し、草を刈り、自然と向き合いながら、人々の暮らしをより豊かにする。そうした現場で働く職人たちが身にまとう装束には、長い歴史と文化、そして誇りが詰まっています。

私たちはかねてより、自身の装束について関心を持ち、身につけるものが持つ意味や機能性について折に触れて考えてきました。そんな中、「緑師」を表現する書の制作を依頼した書道家の鈴木猛利さんが、アパレルブランド“Sillage(シアージュ)”を立ち上げたことをきっかけに、私たち職人の装束を再構築するプロジェクトが始まりました。

鈴木猛利さんに、現代の職人にふさわしい装いを新たにデザインしていただくことになったのです。

今回は、そうした経緯を踏まえて改めて自分たちの装束について見つめ直すとともに、新たに生まれた装束に込めた思いや工夫についてご紹介します。

和風の庭に似合う伝統の装束

造園職人の装束といえば、足袋に半纏、股引(ももひき)、前掛けを着用するスタイルがよく知られています。これは、植木職や造園職の文化が確立されていった江戸時代から続く、日本の伝統的な職人装束に由来しています。かつては、お客様の多くが日本家屋に住み、手入れするのも和風の庭。そうした空間において、職人たちの装束は、まるで景色の一部のように馴染み、調和していました。

一方、時代と共に造園の仕事の対象も多様化しています。現代では、緑地管理の現場が和風の庭に限らず、公共の公園や街路樹、大型商業施設や現代的なデザインのマンションにまで広がっています。そうした背景の中で、昔ながらの足袋や半纏といった装束は、現場によっては場違いに映ってしまうかもしれません。

現場に応じて変わる装束

私たちは、作業内容や現場の雰囲気に応じて、職人の装束も柔軟に変えています。例えば、足袋の代わりにトレッキングシューズを履き、半纏ではなくウィンドブレーカーを羽織ることもあります。特に都市部のマンションや商業施設、オフィス街では、より機能的でカジュアルなスタイルの方が作業もしやすく、また周囲の雰囲気にも馴染みます。

とはいえ、私たちは、伝統の装束を軽んじているつもりはありません。むしろ、その歴史や意味を大切にしながら、現代の現場や次世代に合った形で継承していくことこそが、職人文化の持続可能なあり方だと考えています。そうした思いから、私たちは今でも、足袋や半纏、前掛けという装束を「正装」として大切にしています。

前掛けへのこだわりと課題

中でも、私たちのお気に入り装束が「前掛け」です。道具を持ち運んだり腰回りを保護しながら、作業の効率も上げることのできる職人としての誇りを象徴するアイテムでもあります。しかし、いざ使ってみると、従来の前掛けには使いづらさを感じる場面も多々あります。

まず、サイズの問題があります。前掛けのサイズは肩紐の長さが基準となり、着用感が決まるという特徴があります。サイズは一寸(約3cm)単位で細かく刻まれているため、体格が変わったり、前掛けの中に着込む服の枚数が変わったりすると、途端にサイズが合わなくなります。私は冬と夏で別々のサイズを使い分けていたほどで、「もう少し調整が効けば…」と感じることも少なくありませんでした。

さらに、作業時の動きやすさも課題でした。特に緑地管理では、しゃがんだり、足を大きく動かしたりすることが多く、一般的な前掛けでは太もも周りまでしっかりカバーしきれないのです。伝統の良さを残しながら、現場での使い勝手を高めたい――そうした思いが、次第に強くなっていきました。

伝統と革新の出会い

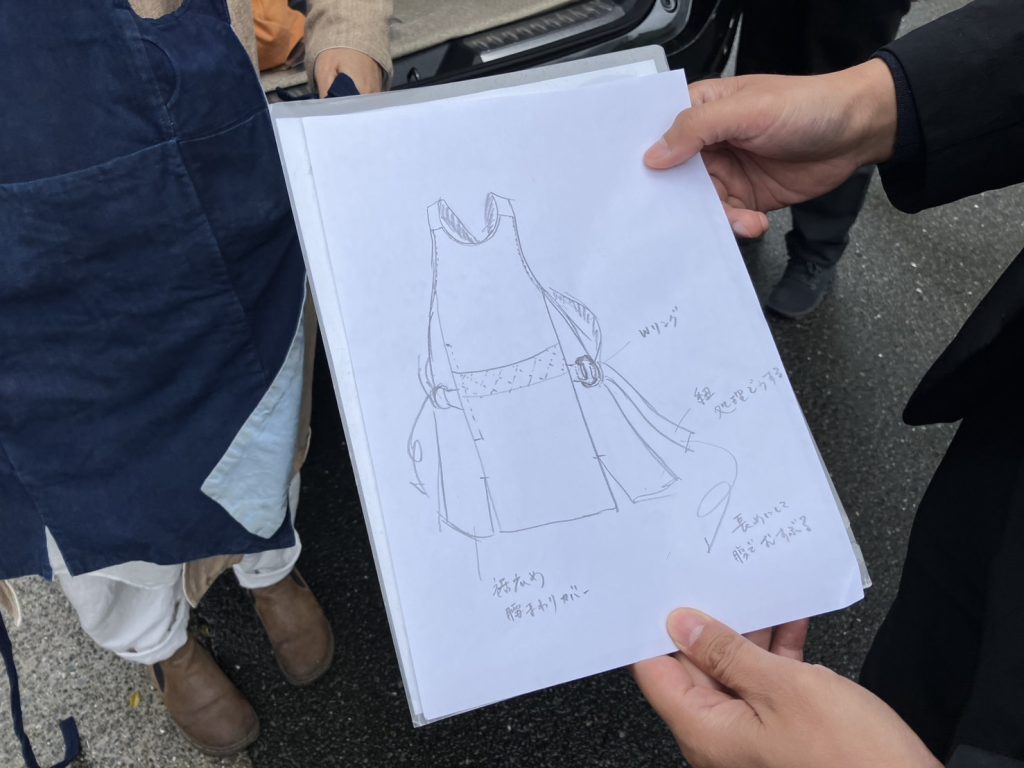

そこで私たちは、現場で感じた課題や理想を形にすべく、鈴木猛利さんと装束のデザインに取り組むこととなりました。

初回の打合せは、鈴木猛利さんのアトリエ「白日居」にて。

職人の装束の中で何をデザインの対象とするかを話し合い、議論を重ねた末に「前掛け」に焦点を絞ることになったのです。以降は、現場での動きやすさを保ちつつ、伝統の佇まいを崩さないことを前提に、素材の選定や寸法の見直し、着脱のしやすさなど細部まで工夫を重ねていきました。

試作品を現場で着用し、そのたびに気になった箇所に対する意見を持ち寄っては、改良を加える。そんなプロセスを通して、現場とデザインがじっくりと対話していくような感覚が生まれていきます。

そして少しずつ、私たちの理想とする“オリジナル前掛け”が、かたちになっていきました。

新しい前掛けの特徴

完成したオリジナル前掛けには、いくつかの特徴があります。

まず、肩紐の長さが調整できる仕様になっている点です。これにより、季節や体形の変化にも柔軟に対応できるため、複数サイズを持つ必要がなくなりました。まさに“自分の体に合わせられる”前掛けとなったのです。

次に、胴から腰周りにかけて幅を広くとるデザインです。これにより、しゃがんだり動いたりする際にも太ももまでしっかりとカバーされ、安心して作業に集中できます。見た目の美しさを損なうことなく、実用性を高めたデザインには、日々の現場で蓄積された私たちの知見が反映されています。

さらに、生地にも深いこだわりがあります。表地には、国内でも数軒しか織ることのできない高密度生地を使用し、藍染の上から柿渋染めを施すことで、深みのある色合いと耐久性を両立させました。裏地には、インド産のオーガニックコットンを使い、こちらにも柿渋染めを。すべて天然素材で手染めされた生地は、使い込むほどに風合いが変わり、まるで自然そのもののように、時間と共に味わいを深めていきます。

装束に込めた想い

この新しい前掛けは、単なる作業着ではありません。そこには、伝統を重んじながらも、現代に合った実用性と美しさを追求する姿勢が詰まっています。私たち職人は、道具を大切に扱い、身につけるものにも敬意を払います。それは、文化や伝統、自然に敬意を払い、丁寧に手を入れる私たちの仕事の姿勢そのものでもあります。

今回、鈴木猛利さんとのコラボレーションを通して、「装束」という文化に新たな息吹が吹き込まれたと感じています。今後も、伝統の技や精神を大切にしながら、時代とともに職人の在り方をアップデートしていくことが、私たちの使命の一つだと思っています。

- 著者

- 株式会社市川造園 東京作業所

- 作成

- 2025年6月