樹木の剪定量を見直すことで、都市の緑はもっと健やかに

はじめに

都市にある街路樹や公園の木々は、単なる「飾り」ではありません。暑い夏に私たちに木陰を提供し、四季の変化を感じさせてくれるほか、気温をやわらげたり、空気をきれいにしたりといったさまざまな役割を果たす「都市のインフラ(=生活を支える設備)」です。最近では、都市の緑のことを指すグリーンインフラという用語も浸透してきました。

私たちは、この都市の緑を少しでも良い状態で保ちたいと願い、あれやこれやと工夫しながら日々の業務に取り組んでいます。一方、都市の樹木の中には必要以上に枝葉を切られ、樹木が本来もつ働きや美しさを失っていると感じられるものも少なくありません。その背景には、

- 「道路の見通しをよくしたい」

- 「落ち葉の掃除を減らしたい」

- 「通行人の安全を確保したい」

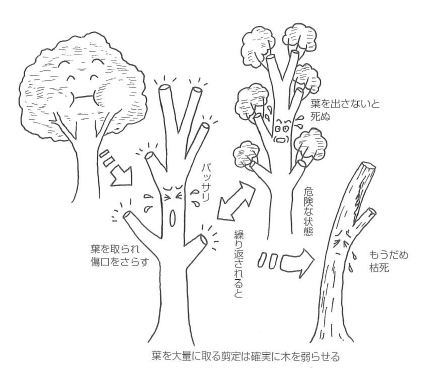

といった理由がよくあがります。これらの目的自体は理解できるものの、実際には葉がほとんどなくなるほど大胆に剪定されてしまうケースも見受けられます。そして、結果として樹木がダメージを受け、本来の調子を取り戻すのに時間がかかってしまうケースも少なくないのです。こうした現状に対し、私たちが今注目していることは“剪定量の見直し”です。

近年の研究では、「一度に切り落とす枝葉は、全体の半分以内にとどめる」ことが、樹木の健やかな成長を守る上で大切だとわかってきました。つまり、剪定をするときは樹木の枝葉をあまりに減らしすぎないようにしよう、というシンプルな目安です。

強剪定によって落枝などの懸念が解消された一方、樹木本来の姿からは程遠い状態になっている。

1. なぜ「枝葉を切りすぎない」ことが大事なの?

① 葉っぱは木の「エネルギー工場」

樹木は、葉っぱで太陽の光を浴びて「光合成」を行い、二酸化炭素と水から「糖(栄養)」をつくります。この栄養が幹や枝、根に送られて樹木全体が元気に育つわけです。ところが、必要以上にたくさん剪定をしてしまうと、つまり葉っぱをあまりに減らしてしてしまうと、

- 光合成する葉っぱの面積が減って、樹木全体に送る栄養が足りなくなってしまいます。

- すると、樹木は「栄養が足りないよ!」とサインを出して、葉っぱを増やそう(もともとあった葉の数に戻そう)とします。

- その結果、一気に「徒長枝(とちょうし)」というまっすぐ伸びる長い枝をたくさん芽吹かせます。

この徒長枝は、見た目には「樹木が元気に伸びている」ように見えますが、実は「とにかく早く葉っぱを増やして光合成量を取り戻そう」とする必死の行動です。徒長枝自体はやわらかくて折れやすく、葉の光合成能力も十分でないため、一見すると枝葉が元通りになって樹木が回復したように見えますが、実際には樹木の健康状態が十分に復活したとは言えないのです。

出典:堀大才、岩谷美苗「図解 樹木の診断と手当て」(農文協,2002)

② 根っこにも影響が出る

枝葉を大量に失うと、樹木は枝だけでなく根にも影響を及ぼします。樹木は「地上の幹や枝葉と地下の根っこでバランスよく育とう」とする本能をもっていて、枝葉が減ると根に送る栄養も減り、根の成長も弱まります。その結果、

- たくさんの根の機能が停止し、土から水分や養分を十分に吸い上げられなくなります。

- さらに根が弱ると、自分の体を支える力も弱くなり、強風が吹いたときに倒れやすくなるリスクも高まります。

③ 剪定後の樹木の形が乱れる

枝葉をたくさん切ると、さきほどの徒長枝だけでなく、不定芽(ふだんは隠れている芽)が樹幹からあちこちに芽吹きます。その芽が伸びた枝は根元が弱く、風などで折れやすいほか、枝の方向もばらばらになりやすいため、樹木全体の見た目や形が大きく乱れてしまいます。そのあとまた形を整えるために余計な剪定をしなければならず、管理の手間が増えることにもつながります。

出典:Bruno Munari『Drawing a Tree』(Corraini Edizioni, 1978)

2. 「枝葉は半分以上残す」ことが科学的に正しい理由

それでは、実際にどのくらい残せばよいのでしょうか。

ここで重要なのが、「一度に切り落とす枝葉を、全体の50%以内にとどめる」という考え方です。これは、いくつかの実験結果から裏づけられています。千葉大学の研究チームは、緑化樹としてもよく使われる常緑樹「シラカシ(学名:Quercus myrsinifolia)」を使って、実際に次のような比較実験を行いました。

- 無剪定の木(枝葉をまったく切らない)

- 軽めの剪定(約50%の枝葉を残して約50%を切る)

- 強めの剪定(約10%の枝葉だけを残して約90%を切る)

この実験では、剪定を1回だけ行い、その後の枝の伸びや根の育ち方などを観察しました。その結果、

- 無剪定と軽めの剪定(枝葉を半分残す)では、翌年以降の枝の伸び方や根の太さなどにほとんど差がないことがわかりました。

- 一方、強めの剪定(枝葉を90%近く切る)になると、翌年以降の枝の伸びも細く、根も十分育たず、樹勢の落ち込む傾向が見られました。

この実験から分かるのは、「剪定で枝葉を半分ほど残しておけば、木は十分に回復できる。切りすぎると回復に時間がかかり、木が弱ってしまう」ということです。

何年かに一度ばっさり剪定するという管理方法は、樹木に非常に大きな負担がかかるため、結果的に撤去や植替えとなる可能性が高まる。毎年適切な量で剪定し、継続的に管理していく方が、長期的に見て費用もリスクも少なくて済む。

他の樹種でも同じ結果が多く確認されている

実は、このような実験はシラカシ以外の木でも行われています。たとえば、

- ユーカリの実験

樹冠を50%まで残す剪定では、枝や幹の成長が無剪定とほぼ同じペースで進んだ一方、樹冠を30%までしか残さない大きな剪定では、成長が大きく落ち込んだという結果が報告されています。

- ユリノキの実験

3年連続で強剪定を続けたところ、年を追うごとに枝の伸び率がだんだん落ちる傾向が出たという実験結果があります。

たとえ木の種類が違っても、「一度に切り落とす葉っぱは50%以内に抑えておくと安全」という原則は、広く当てはまると言えます。もちろん、木によっては多少の個性もありますが、剪定量の目安として覚えておくと失敗が少なくなります。

3. 50%ルールをひとつの目安に、持続可能な都市の緑を守ろう

樹木を剪定する際は「全体の50%以内」を目安に切り過ぎないことを意識することで、都市の樹木は見た目だけでなく機能性を最大限に発揮しながら長く健全に生育していくことができます。私たちはこの管理方法を「50%ルール」と呼んでいます。このルールに従って適切に枝葉を残すことで、都市の樹木に求められている役割を適切に果たすことが出来ると考えています。

具体的には、

- 大気浄化やCO₂吸収などのエコ機能が維持され、

- 快適な木陰空間を確保することからヒートアイランドの抑制に貢献し、

- 水はけの改善や土壌の保水力向上にも寄与します。

- また、健全に生育する樹木にあっては、枝葉や根元が小動物や昆虫のすみかとなり、都市の中で多様な生き物が共生できる環境を育み(生物多様性の確保)、

- 無駄な剪定コストや廃棄を減らし、資源を大切に使うサイクルを促進します(持続可能性の向上)。

50%ルールはあくまでひとつの目安ですが、その背景には「都市の環境を豊かなものにする」という大きな目的があります。

そして、今後ますます重要になるのが、「衰弱したり病気になってから治療する」のではなく、「そうならないように日頃から健全な状態を保つ」ための、いわば〈樹木の予防医学〉的な視点です。剪定もまた、樹木の健康を損なわないための“予防”の一環であり、このような意識でみどりに向き合うことが、これからの社会に求められる緑地の維持管理の在り方だと私たちは考えています。

都市の緑を未来へとつないでいくため、緑に優しい管理を私たちと一緒に見つめ直してみませんか。

その小さな一歩が、私たちの街をもっと緑豊かに、そして、地球にも人にもやさしい空間へと変えていく。

私たちは、そう信じています。

参考文献:

- 石井匡志 (2015)『都市における街路樹の持続的な管理に関する技術学的研究』

- Pinkard, E. (1988). Effects of canopy manipulation on growth and development of plantation eucalypts.